- Home

- 理事長ブログ〜繋ぐ〜, メディアでの紹介

- エリアを越える①–昭和の「人口移動」、令和の「遺骨移動」

お知らせ

6月1日2022 UP

エリアを越える①–昭和の「人口移動」、令和の「遺骨移動」

エリアを越える①–昭和の「人口移動」、令和の「遺骨移動」

2022年3月、エンディングセンターの会員が「桜葬墓地」(樹木葬)について語ったNHK放送「ドキュメント72時間“桜の下のあなたへ”」や、理事長の私が桜葬墓地やエンディングサポートについて話したNHK放送「ラジオ深夜便」が再放送されると、全国放送だけあって、いろいろな地域から資料請求のメールや電話があった。

本来「お墓」といえば、墓参に行ける距離にあることが大前提であったはずだが、そういった考えが揺らいできているように思う。いったい今、何が起こっているのか。それを語る前に戦後の社会を俯瞰しておくことにしたい。

「これからは、ふるさと東京の墓地行政を行う」。

これは1995年、青島幸男氏が東京都知事に就任したとき、東京都の霊園管理問題等検討委員会の委員の前で挨拶したときの言葉である。私も委員の一人として、この言葉を聞き、強い印象をもった。

ふり返ってみると、かつては農村地域から東京への「出稼ぎ」が多かった時代がある。東京に移住した人でも、県人会などを組織し、いつか親のいるふるさとに帰るであろうことが予想されていた。したがって東京都の墓地行政は、一時収蔵施設としての納骨堂を備えるなど、遺骨を容易に取り出せる施設を備えてきたのだ。

このような都会への移住者こそが、日本の高度経済成長を支えた人たちだ。中卒・高卒者の集団就職は1954(昭和29)年に始まり、最盛時の1964(昭和39)年では約8万人を数えた。1970年代半ばに起きたオイルショックで日本の高度経済成長が終焉するが、それに伴って集団就職も1970年代後半には急速に減少した。

青島幸男氏が都知事に当選した1995年にもなれば、高度経済成長期に移動してきた人たちの子世代が東京で生まれ成人し、子どもたちのふるさとは東京となったのである。移住した親世代も都会に根差した生活をするようになっていた。

戦後の移住一世にとって、「ふるさとと親」は切っても切り離せなかっただろう。だからこそ、親が亡くなれば当然のようにふるさとの墓に埋葬した。しかし、既に自分たちの墓をどこにするかを考える年齢になると、子どもたちは生まれながらに都会人として生活を営んでいる。そこで移住者は移住先で墓を求めるようになる。そのような経緯を経て、ふるさとの墓に眠る両親の遺骨を都会へ呼び寄せる「遺骨移動」(改葬)が始まったというわけである。

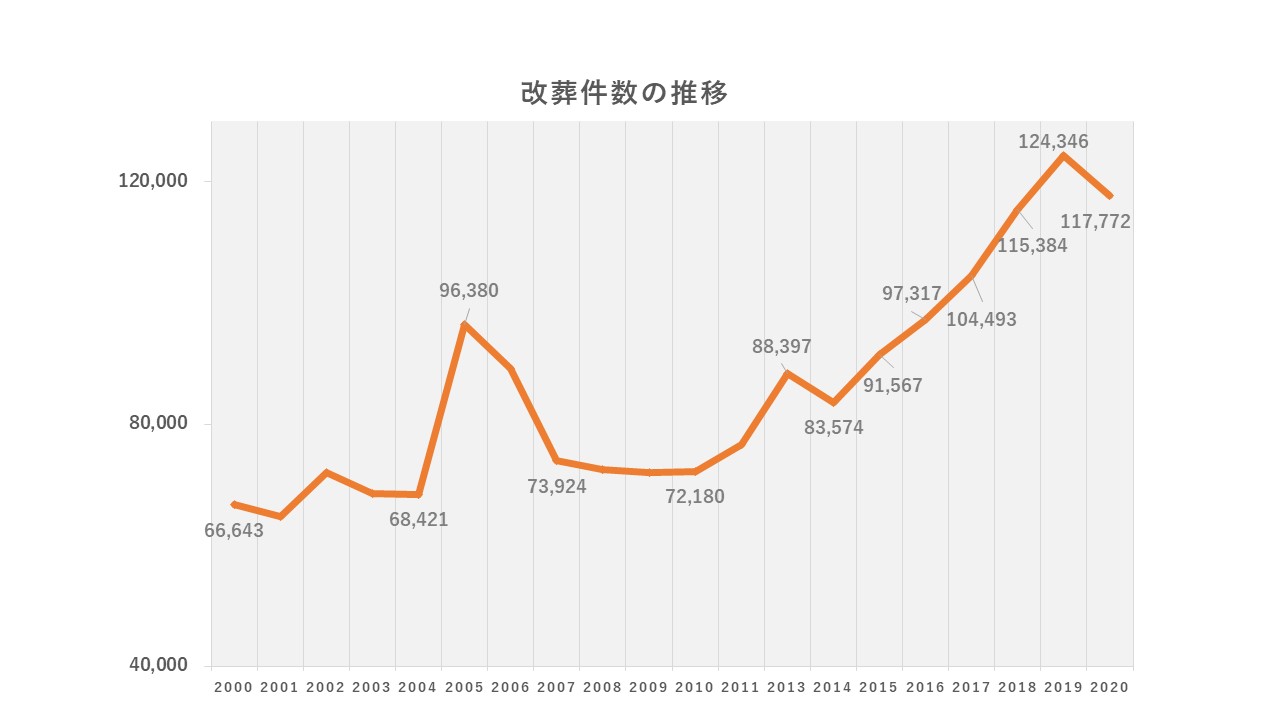

近年の改葬件数を見ると、2000年には66,643件、10年後の2010年は72,180件で、たったの5,537件しか増加してないが、その10年後の2020年は117,772件で、45,592件も増え1.63倍にもなっている(厚生労働省『衛生行政報告例』)

「戦争を知らない子どもたち」といわれて、日本の戦後の経済成長とともに育った団塊の世代が、2012年からの数年で65歳になり、2025年には約800万人が75歳以上となる。団塊の世代が自身の墓を考えるようになり、親の代でふるさとに残した先祖の墓を団塊の世代が移動しはじめたことも、改葬が増えている要因の1つだろう。

このように高度経済成長期は「人口移動」であったものが、現代は「遺骨移動」という形になって移動が盛んになっている。

改葬件数の推移(厚生労働省「衛生行政報告例」より筆者作成

改葬件数の推移(厚生労働省「衛生行政報告例」より筆者作成

改葬パンフレット